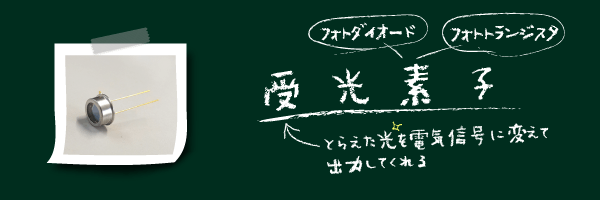

1. 受光素子とは

- 読み方

- じゅこうそし

- 英語

- Photodetector

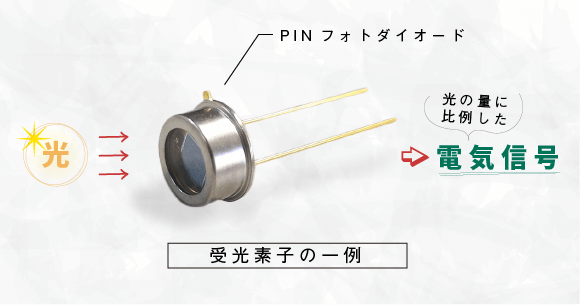

▲ チップに光を当てると光の量に比例した電流が流れ、光の量を検知できる

厳密には、光センサの構成の一部ですが光センサとほぼ同義で使われることも多く、光検出器のひとつ、でもあります。

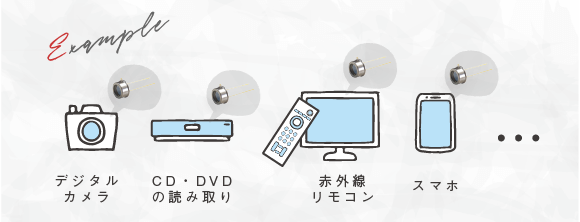

実は、たくさんの身近な電化製品などに組み込まれています

でも、受光素子は “ 光センサのメインパーツ ”。

光センサは光をセンス(検出・測定)することで、“対象物の有無、大きさ、明るさ、色などを検出する” ことができます。

そのため、実はとても身近な沢山の「モノ(電化製品など)」に組み込まれて活用されています。

例えば、デジタルカメラ、CD・DVDの読み取り、テレビ等の赤外線リモコン、スマホ、工場内の自動化設備、・・・など挙げればきりがないほど。

陰で私たちの日常を支えてくれている「存在のひとつ」、かもしれないですね。

受光素子は、「感度」「速度」「利用の容易さ」で使い分ける

それぞれ「感度」と「応答速度」に違いがあり、「利用の容易さ」のメリット・デメリットも考慮した上で用途に合ったものを使い分けられます。

下はその「種類」の一例です。

「感度」と「応答速度」について参考までにご覧ください。

| フォトトランジスタ (phototransistor) |

感度◎、しかし応答速度が遅い。 |

|---|---|

| フォトダイオード (photodiode) |

|

| フォトマル / 光電子増倍管(こうでんしばいぞうかん) (photomultiplier tube、PMT) |

微弱な光でも高出力が得られる=高感度。 ただし、1500V程度の高い電圧を用意する必要があり手間がかかる。 |

この間も“自動運転”に関するニュースの中で、レーザー光で遠くの物体認識をリアルタイムでしてくれる光センサの開発が紹介されていたわよ。受光素子(光センサ)は、“自動運転”にも欠かせない部品ということね!

2. 日本システムデザイン(株)×受光素子

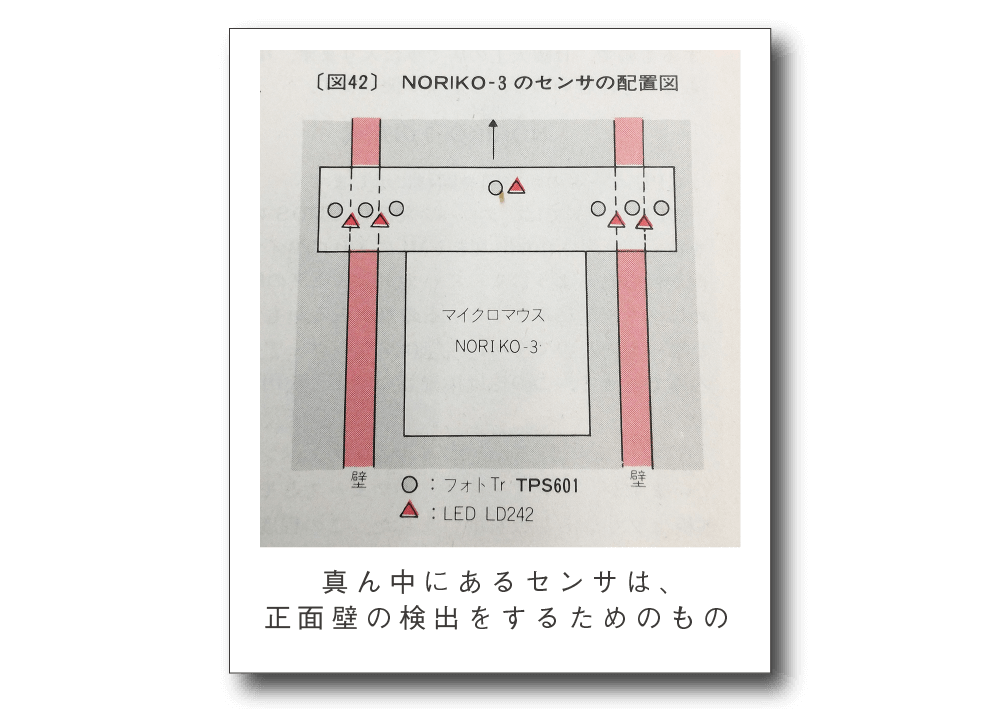

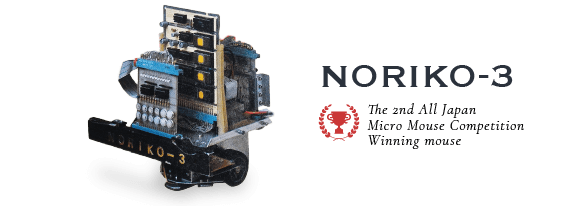

現在(2019年)から38年も前にさかのぼりますが、第2回全日本マイクロマウス大会 優勝マウス「NORIKO-3」では迷路の「壁上面」をセンスする「反射型フォトセンサ※」を採用していたそうです。

※赤外線LEDとフォトトランジスタの組み合わせ

麥田執筆記事「NORIKO-3の制作過程 マイコン入門からマイクロマウス大会優勝まで」

<引用:「MicroMouse マイコン知能ロボットへの招待(トランジスタ技術別冊)」P.14[図9]、33[図42],CQ出版株式会社,1982年9月1日初版発行>

※CQ出版株式会社様より画像掲載の許可をいただいております。ご厚意に感謝し御礼申し上げます。

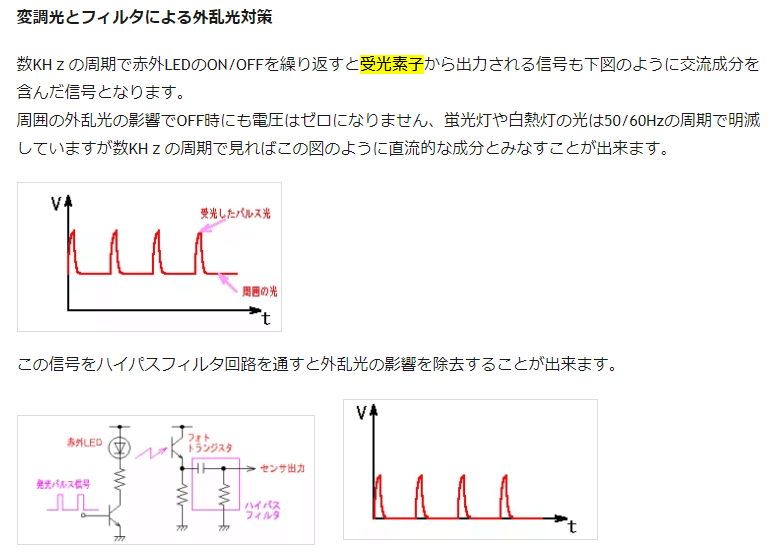

外乱光※からの影響をどうやって避けるのか、という対策でみんな一番苦労するんだって。

※外乱光:周りからの光のこと。太陽の光や蛍光灯の光などが受光素子に当たることで計測に間違いが起こる。それを避けるための変調処理という機能が備わった受光素子もある。

▼代表・麥田のブログにも外乱光の対策に関する記事があります【マイコンカーラリーのラインセンサ(2017.1.7)】

お問い合わせはこちら

受光素子と関係のある【マイコン】の解説もぜひご覧ください

↓ ↓ ↓

マイコンの用語解説へ >

マイクロマウスとは

- < 参考文献 >

-

■「新版 光デバイス」著者:末松 安晴 2011年7月20日新版第1刷発行 / 株式会社コロナ社

■「電子回路の基本66」著者:石井 聡 2013年6月20日第1版第1刷発行 / 株式会社オーム社

■「ディジタル時代の電気電子計測基礎」著者:松本 佳宣 2014年9月8日初版第1刷発行 / 株式会社コロナ社

■「MicroMouse マイコン知能ロボットへの招待(トランジスタ技術別冊)」編著:金山裕、油田信一 1982年9月1日初版発行 / CQ出版株式会社

- < 画像提供 >

- ■一部の画像は、CQ出版株式会社様より許可を得て掲載させていただいております。