1. クラウドとは

- 読み方

- くらうど

- 英語

- cloud (cloud computing)

よく耳にされるかと思いますが・・・一体どのようなものなのでしょうか?

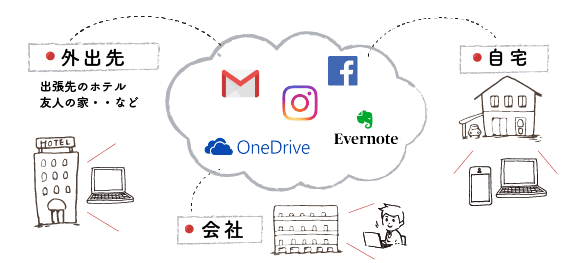

分かりやすく一言で伝えると「ブラウザ※さえあってインターネットに接続できていれば使うことのできるサービス形態」のことです。

(※ただし、定義は曖昧であり人によって解釈が異なる可能性があります。ご了承いただいた上でご覧いただければ幸いです。)

- Gmail、Yahoo!メールのような【ウェブメール】

- Googleドライブ、iCloud、OneDrive、のような【オンラインストレージサービス※】

※ファイルや写真などのようなデータを管理するサービス - Facebook、インスタグラムのような【SNS】

- Evernote、OneNoteのような【メモアプリ】

きっと、すでに多くの方が利用されていますよね?

自分でソフトを持っていなくても、どこからでも(スマホでもパソコンでもタブレットからでも)使いたい時に必要な分だけすぐに利用できるのが特徴です。

クラウドは雲を表しており、2006年8月にGoogle当時CEOのエリック・シュミット(Eric Shmidt)氏が『クラウド』と発言※したことをきっかけに使われ始めたと言われています。

*米国「サーチエンジン戦略コンファレンス (Search Engine Strategies Conference)」での発言

What’s interesting [now] is that there is an emergent new model, and you all are here because you are part of that new model. I don’t think people have really understood how big this opportunity really is. It starts with the premise that the data services and architecture should be on servers. We call it cloud computing – they should be in a “cloud” somewhere. And that if you have the right kind of browser or the right kind of access, it doesn’t matter whether you have a PC or a Mac or a mobile phone or a BlackBerry or what have you – or new devices still to be developed – you can get access to the cloud. There are a number of companies that have benefited from that. Obviously, Google, Yahoo!, eBay, Amazon come to mind. The computation and the data and so forth are in the servers.

引用:「Google Press Center」https://www.google.com/press/podium/ses2006.html

※容量はGoogle ドライブ、Gmail、Google フォトで共有。2019年3月時点の情報。

それがクラウドだとは知らずに利用している人もきっと多いと思うわ。

2. 企業から見たクラウド

「セキュリティ」という不安要素

「企業」がクラウドを使う場合、セキュリティ面が懸念事項として挙げられています。

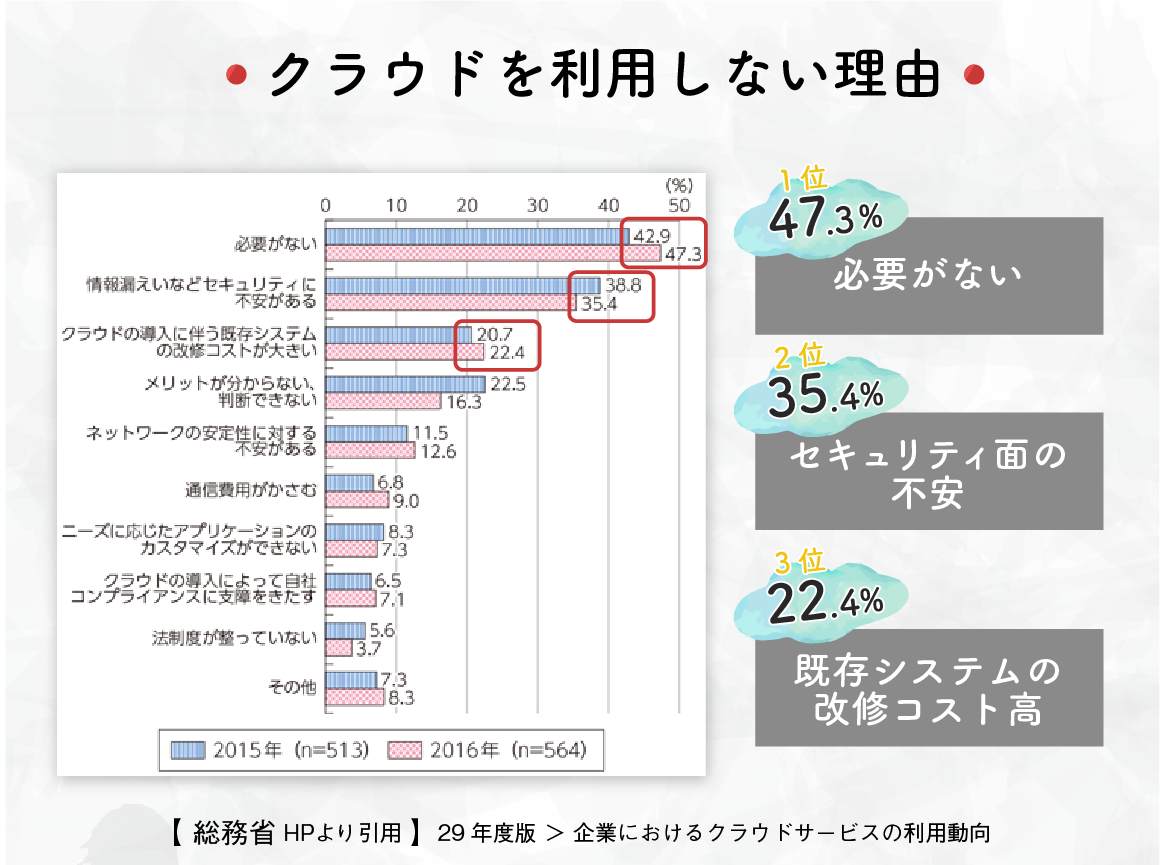

総務省のデータ(29年度版>企業におけるクラウドサービスの利用動向)によると、クラウドサービスを利用しない理由(2015・2016年)は以下のようになっており、「セキュリティ」が最も不安要素だということが分かります。

特に高い信頼性が求められる、金融の「勘定系システム」

現在はメインフレーム(汎用機)という大型のコンピューターを使ってオンプレミス(※自前で設備・データを持つこと)で稼働しているのです。

また企業がクラウドの利用を検討する場合は、コストとメンテナンスの面、それから既存システムとの連携面とを一緒に考える必要があります。

【銀行の勘定系システムのほとんどがクラウド化される日が来るなら・・・】

それが本当の

「「クラウド化」」という未来かもしれないですね!

「勘定系システムのクラウド移行」ニュース (2019.03時点)

- 日本ユニシスと米マイクロソフトが勘定系システム「BankVision on Azure」を共同開発

- 地方銀行にすでに導入している勘定系システム「BankVision」を、MSのクラウド「Microsoft Azure」(IaaS)上で稼働させる新クラウドシステムを開発中。維持開発コスト減少や、新サービスを提供しやすくなるとのこと。北國銀行(石川県)等、複数の地方銀行が導入を検討。

- 富士通がクラウド勘定系「FUJITSU Banking as a Service」を開発中

- ソニー銀行が採用を検討中。これにより、構築や維持にかかるコストを3割ほど減らせるとしている。

大企業や銀行などとは違って、

「システムの保守管理が必要ない」ことや

「最新のセキュリティ対策をしてもらえる」ことや

「初期導入コストがかからない」こと

などのメリットがある、ということね。

あとね、立地的に災害が発生する可能性の高い場所に施設があった場合は「クラウド管理」にすることで、災害に強いバックアップを取ることが可能な場合もあるんだって。

3.所有から利用へ

クラウドは、この「所有」から「利用」へというパラダイムシフトを代表するもので、次のような特徴があります。

・大規模な初期投資がいらなくなり、簡単に利用できる

・新たなシステムを構築するまでの時間を削減できる

・拡張性が高く、変更(追加・縮小)に強い

・多種大量のデータを低廉なコストで処理できる引用:「クラウドが変える世界」(著者:宇治 則孝)第1章 変わりゆく世界 P.23-24

特に「この期間だけ利用したい」という期間の制約がある場合や、「システム技術を持った保守を担う担当者を置くことができない」場合に助かりますね。

「所有から利用へ」でいうと例えば、このホームページを作る際に必須なイラストデータ(画像)を作るツール「Adobe イラストレーター」も挙げられます。

昔はソフト販売型(Products)で30万円以上していたそうですが、現在はサブスクリプション型(Subscription)で月額2,480円※ほどです。

※Illustratorのみの単体プラン。2019年3月時点。

クラウド(=サブスクリプション型の販売)にすることで

- 新機能をすぐに提供できたり

- プロのクリエーターだけではなく、一般ユーザにも使ってもらう利用者拡大だったり

という利点を見越してのシフトだったようです。

例えば・・・車、洋服、ブランドバッグ、音楽、月額制食べ放題、子供のおもちゃ、まで・・・たくさん挙げられるよ!

でも今は「必要な時だけ使う」「モノを所有しない」という価値感に変わってきたわ。そういう背景も関係しているのね。

4. 参考[クラウド種類、歴史表]

クラウド種類

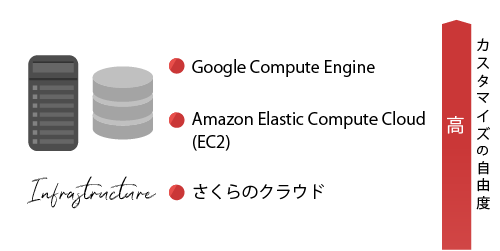

- ① IaaS(イアース:Infrastructure as a Service)

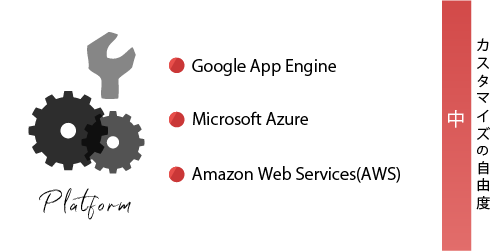

- ② PaaS(パース:Platform as a Service)

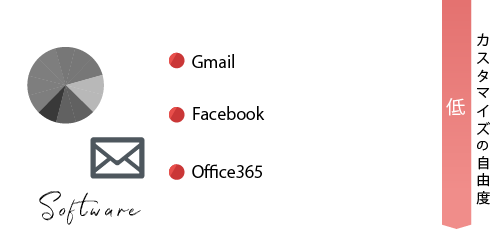

- ③ SaaS(サース:Software as a Service)

- ①【IaaS】(イアース)

- ハードウェア・インフラの提供

- ②【PaaS】(パース)

- 開発環境の提供

- ③【SaaS】(サース)

- ソフトの提供

一般ユーザに関係するのは③SaaS(ソフト)で、サービス提供側が全て整備してくれるためシステムに詳しくない人でも簡単に利用できます。

①IaaS・②PaaSは専門知識が必要になるため、一般ユーザではなくシステム管理者のような専門家が利用するクラウドサービスです。

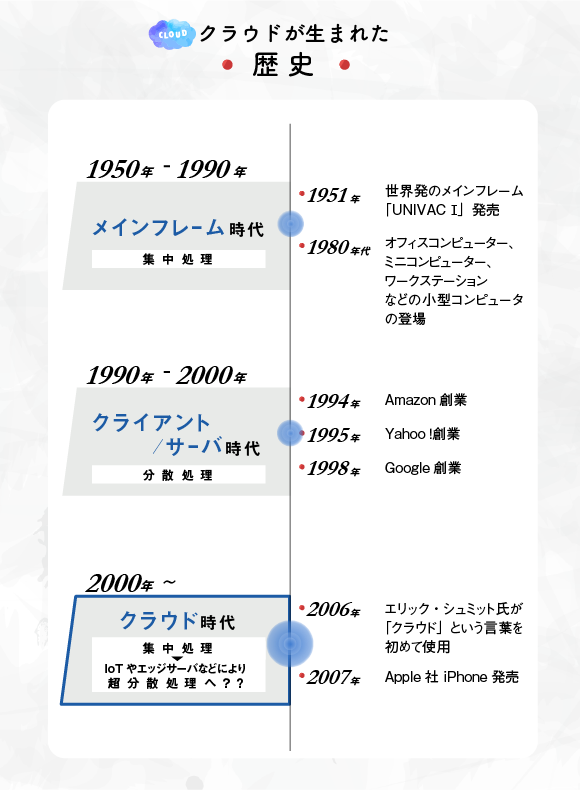

歴史表

歴史表を見てみるとコンピューターの進化するスピードが速いのが良く分かるわね。

AppleのiPhoneなんて、ずっと前からあるような感じがするけれど・・・登場したのはたった12年前で驚いたわ!

3.11東日本大震災では「自治体のデータが消滅」したり「企業のシステムが停止」したり「交通機関が麻痺」したんだって・・。

これからどんな災害にも備えていかなきゃいけない時代だから、クラウドを有効に活用できる社会になれば良いわね!

クラウドと関係のある【AI】、【IoT】の解説もぜひご覧ください

↓ ↓ ↓

AI(人工知能)の用語解説へ >

IoT(モノのインターネット)の用語解説へ >

- < 参考文献 >

-

■「クラウドが変える世界」著者:宇治 則孝 2011年8月25日発行 / 日本経済新聞出版社

■「図解これだけは知っておきたいAI(人工知能)ビジネス入門」著者:三津村直貴 2017年9月20日発行 / 成美堂出版

- < 参考サイト >

-

■総務省 > 政策 > 白書 > 29年版 > 企業におけるクラウドサービスの利用動向