1. 自律型ロボットとは

- 読み方

- じりつがたろぼっと

- 英語

- autonomous robot

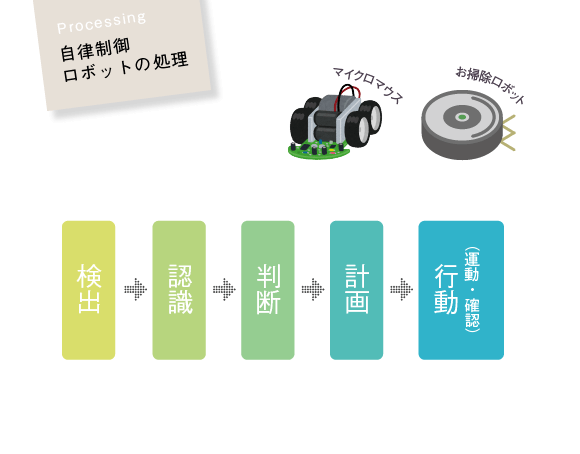

あなたは、“自律型ロボット”という言葉を耳にしたことはありますか?自律型ロボットとは、人間が操作をすることなく自分自身で判断をして行動するロボットのことです。

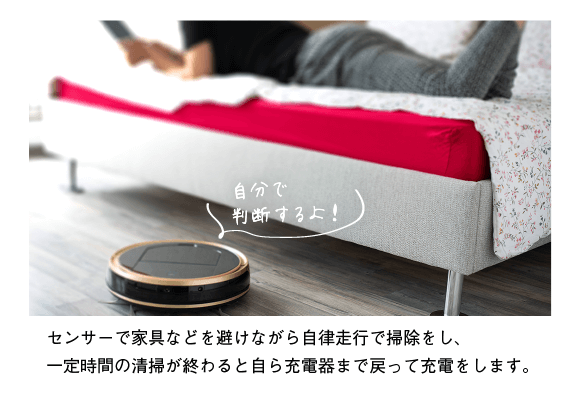

分かりやすい例に「お掃除ロボット」が挙げられます。

“人間の代わりに” “人間のように” 動いてくれるロボットなんですね。

そんな賢いロボットですが、人間にとっては簡単で意識のない行動でもロボットでそれを実現させようとすると、とても高度な技術となるそうです。

ですが、人手不足を補ったり災害時に人間が入ることができない場所で役立つことも期待されています。

<引用:「ロボットシステム入門-メカニズムから制御、システムまで-(改訂2版)」著者:松日楽信人、大明準治>

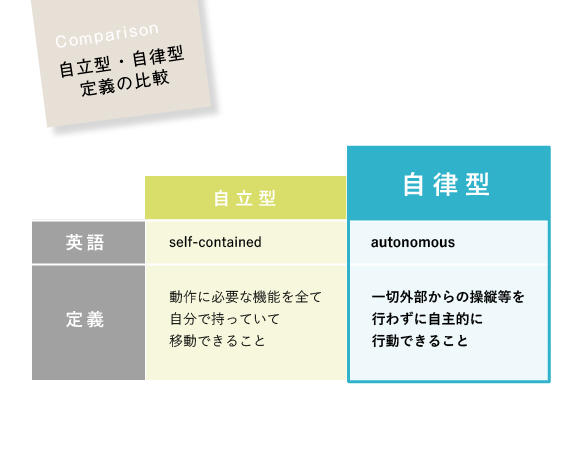

2. 自立型と自律型の違い

ロボット分野では「自立」「自律」という二つの言葉が出てきます。どう違うのでしょうか?

その意味を比較したものが、こちらの比較表になります。

<引用:公益財団法人ニューテクノロジー振興財団 公式HPより>

つまり、外部からエネルギーの供給を受けずに移動することができるロボットを「自立型ロボット」、自身で考えて判断するロボットを「自律型ロボット」と呼んでいるようですね。

それって、“外部からケーブル等によるエネルギーの供給を受けずに移動できる仕組みにしてね”、という意味なんだね!

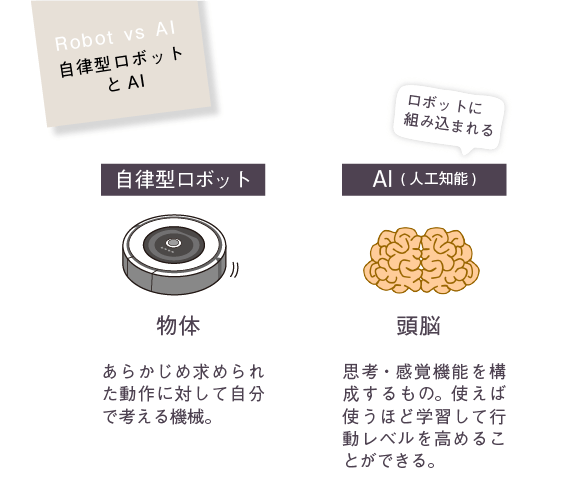

3. 自律型ロボットとAI

“AIは自律型ロボットと同じ?” “どういう位置づけになるの?”・・・・・

ということで、その概念について独自にまとめてみました。

まず前提として「AI」という言葉の定義については、専門家の中でも曖昧で定まっていない、というこがあります。

その上で、2つの言葉の違いをおおまかに考えていきます。

- 自律型ロボット

- 人間が操作をすることなく自分自身で判断をして行動する、センサや記憶機能、データ処理機能が入っている機械・装置のこと。

- AI (Artificial Intelligence)

- 人の思考・感覚機能を模擬したものを指します。

具体的には、人の脳と同じような仕組みとなるニューラルネットワークというものを利用した知能のこと。

例えば『AIを搭載したロボット』、という使い方は良く耳にするかと思います。

AIは、“ロボットの中に組み込まれるもの”というイメージなんですね!

人工知能の例としては、「将棋」や「チェス」、ソフトバンクの「Pepper(ペッパー)」、自動車の「自動運転」、iphoneの「Siri(シリ)」などが有名です。

ちょっと難しいけど整理すると・・・

自律型ロボットは「ある程度決まったことに対して自分で動く」【機械】。一方でAIは「自分で考えることができる」【頭脳】という感じかな!

どちらにしてもAIは自ら学習して精度を高めていくことができる、というところが一般的なロボットとは一番違うポイントみたいね!

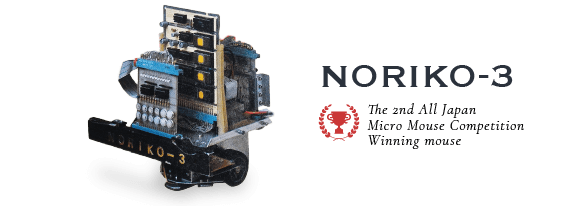

4. 日本システムデザイン(株)×自律型ロボット

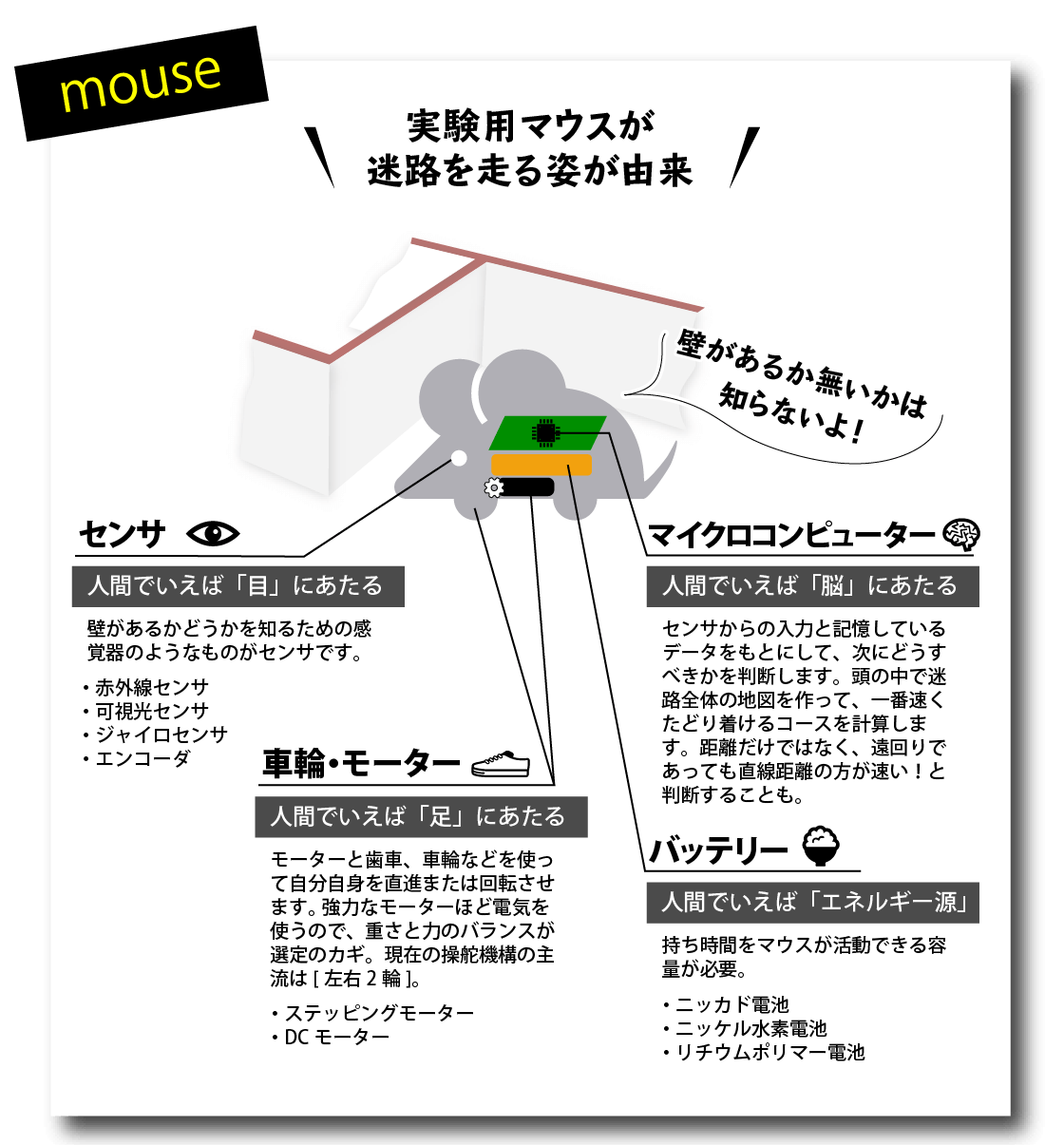

なぜなら、弊社設立に深く関わりのある「マイクロマウス※」も自律型ロボットだからです。

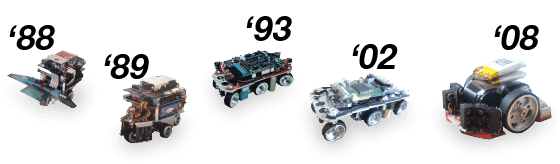

(代表麥田は初めてのマイクロマウス大会優勝者、井谷は過去9回優勝、1985年の世界大会でもチームの主力メンバとして優勝しています!)

▲はじめての優勝マウスNORIKO-3【製作:麥田憲司/第2回全日本マイクロマウス大会】※第1回は優勝者なし

技術や部品の小型化など、当時からかなり進歩しましたが、今でも例えばAGV(無人搬送車)開発など実際の開発でマイクロマウスでの考え方・技術は活きているんです。

マイクロマウスとは

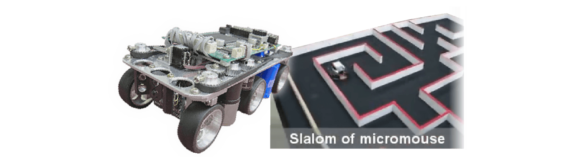

その他弊社で製作した自律型ロボットとして、【自律走行ロボット(倒立振子型:とうりつしんしがた)】があります。

つくばチャレンジとは

茨城県つくば市で、“ロボットが人間の操作を受けずに” 街中を走る技術チャレンジのこと。

人々が生活している実世界の中で、「ロボットが自律的に行動するために必要な技術を追求すること」を目的とし公道が使われている。公道を使うことで一般市民にもロボット技術に触れてもらう場の一助ともなっている。

2007年-2011年まで、公益財団法人ニューテクノロジー振興財団が主催。

2012年以降は、つくば市のつくばチャレンジ実行委員会が主催。

つくばチャレンジは競争ではなく、あくまで「実環境の中でロボットと共存することを目指したチャレンジ」なんですね。

■つくばチャレンジ2009 トライアル走行

トライアル1回目では、坂道で派手に転んで接触センサとレーザを振るモータを壊してしまう。(トライアル走行の距離は140m)

■座標を指定して自動走行

振子型 → しんし → 紳士 → 『GENT』と麥田社長が命名!

それから300年近く経った、今。

自律的に思考し判断し行動する「次世代ロボット」の活躍が期待されているわね。

↓ ↓ ↓

知っているようで分からない…人工知能とは?▼

AIの用語解説へ >

40年以上続く歴史あるロボット競技▼

どこよりも詳しい!マイクロマウスの用語解説へ >

- < 参考文献 >

-

■「ロボットが家にやってきたら・・・人間とAIの未来」著者:遠藤 薫 2018年2月20日発行 / 岩波書店

■「人工知能は的か味方か」著者:ジョン・マルコフ 2016年6月21日発行 / 日経BP社

■「ロボットシステム入門-メカニズムから制御、システムまで-(改訂2版)」著者:松日楽信人、大明準治 平成22年7月15日 改訂2版発行

■「RoboDesigner ロボット製作入門 自律型ロボットの作り方」著者:黒木啓之 2006年2月10日発行

- < 参考サイト >

-

■夢ナビ「自分で考えて行動する「自律型ロボット」が家庭にもやってくる!」

■コトバンク「自律ロボット」

■変化・変動に迅速・柔軟に対応できる 自律型ロボットシステム – Fujitsu

■ニューテクノロジー振興財団 >マイクロマウス

■NEDO 「機械システム>ロボット・AI」